流行 Trending

流行 Trending

中文名称为《新加坡仲夏夜空艺术节》,岛国众多乜乜节当中我最有feel的。

竟已10年了吗。

在正式开放给公众前,与艺术家们见面,有些仍在做最后修饰。

对于作品存在的意义,原来关心的人不多,就算有些人的身份是媒体。这个年代,大家都不过为了留下到此一游的selfie。

但这世界不该只是关于自己。

看到这么有趣的艺术灯光装置,你会好奇是怎样的人从零开始创造而他/她想表达的又是什么吧。

当然有时创作者也不想多说,而是希望大家用眼睛看用耳朵听用心领会艺术家们的意念。

可能明白也可能不明白。也无所谓。

但在奇光夜色之中,请你用两秒的时间不只想到自己。

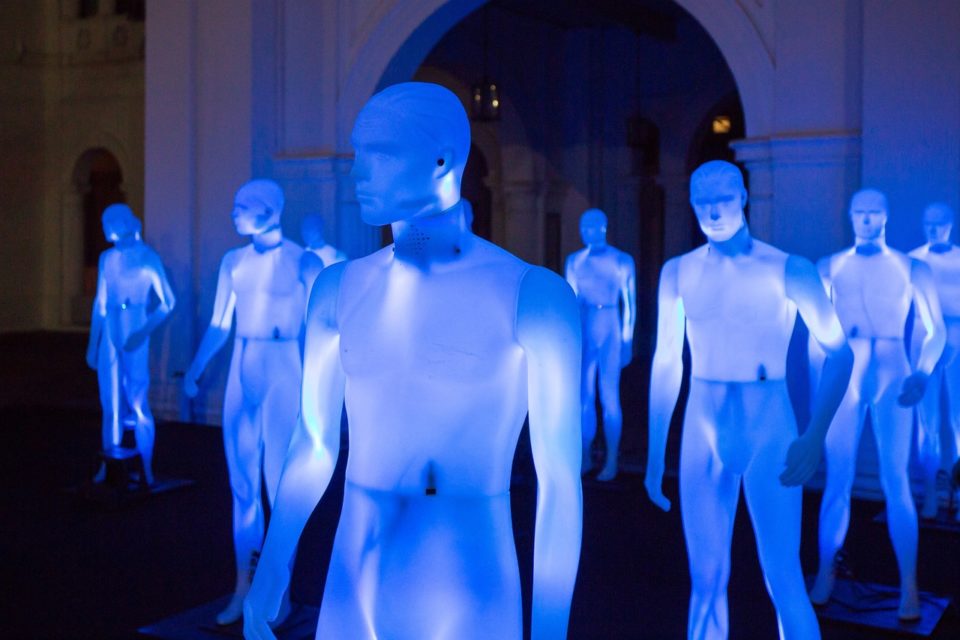

今年最吸引我的装置艺术作品。

The Standing Men,站立着的人。很科幻片feel,我笑说这16具和真人一样大的人体模特儿像是有灵魂躯体的AI人工智能,创作者说想透过自己感兴趣的艺术与科技表达自我,思索存在问题。

LED灯、扬声器、传感器、麦克风,当你路过时,你可以轻握他们的手,在耳际细语,他们身上的颜色产生变化,或独白或交流,讲述各自的故事。出自法国AADN团队的创意,2009年第一次出现在里昂灯光艺术节,也曾在法国、罗马尼亚、中国展出。

团队用两天的时间在新加坡Bugis一带进行街访,搜集录制人们的声音。他们说对于询问的方式、各地有什么禁忌,都要有一定的敏感度。

受访者从23岁到70岁,男男女女聊起童年梦想、人与人之间的亲密关系、对时间的解读、对未来的祈望以及自己的信念。据说不少人谈起了以前的国王(唔,山尼拉乌他马?),但大家的版本是不同的。

在同一座城市出生长大,我们确实都长成了不一样的人。

纵使表象一致,但人人皆是独特个体。

你相信什么?真正的你是怎样的?

是隐藏着的吗。

内心,肉眼看不到。或许偶尔,请停下来,聆听。

@Singapore Art Museum

建筑灯光秀,通常是灯光节的重点节目。

法国EZ3kiel团队融合镭射灯与音乐编织出视觉之诗,脱胎自名为“Evolutions”的作品,曾参加里昂灯光节,在欧洲大多以教堂作为演出地点。

来到新加坡,国家博物馆已是最好选择。 23000片砖瓦堆砌建构出场景,壮烈的巨人,雄伟的狮子,充满历史味道的英式建筑,在夜晚活仿佛有生命,瞬间毁灭即时重生。

万物皆有情。

坐在草坪上,专注欣赏,那7分钟什么也不想,音乐推波助澜,我任由情绪随之起伏。

@National Museum of Singapore

我完全深陷其中,视之为魔性体验。

踏入在国家设计中心里的特设空间,在柴可夫斯基的《天鹅湖》乐曲中,不知怎地就会想随着在自己身上的聚光灯,自在飘舞移动。

无视周遭眼光,回到小时候的感觉,微笑打从心底。

英国KMA于2007年2月在皇家歌剧院支持下第一次在伦敦Trafalgar Square呈献的作品,立意引诱大众用肢体对音乐作出回应探索空间。是被动还是创作,谁是观众谁是表演者,亦虚亦实,界限变得模糊。

@National Design Centre

唔,想说的是什么呢?Don’t mess with nature。伦敦艺术家Karel Bata想了想,笑着回答我。

我也知道这个问题太庸俗。他曾说艺术家尝试赋予自己作品任何意义都是徒劳的,因为观者会把强烈的主观诠释带入作品。

一棵会眨眼的树,一些人想起了很童话的《The Wizard of Oz》,另一些人则想起了人类与大自然的关系。

可惜那夜无风。

否则我看得到投射在树上的6张脸,在清风中随着枝叶摇曳,渐渐有着丰富的表情变化甚至似乎历经过岁月尔后老去,偶尔调皮眨眨眼,打眼色暗示你,人生即是变幻。

像一棵树般思考,抛开外在纷扰,走入深层意识,感受平静。这是Bata说,他想表现的。都说咯,对于作品,每位创作者必有其特殊意图。

@National Museum of Singapore

向来支持文创艺术的澳洲墨尔本护肤品牌Aesop,今年适逢30周年,博物馆邀请参与盛会,因此打造了这样一个空间。

主题是记忆,产生热能的灯泡让精油的香气自然扩散,纾缓紧绷情绪的佛手柑(Bergamot)+增强记忆力的檀香(Sandalwood)+镇定心神的乳香(Olibanum), 官方解读是:3种香气交融成未来的记忆。

我没想太多。

只觉得踏入氛围很zen的10号展览馆,很平静。也许因为香气,也许是室内昏黄灯火。确实有几分回家的感觉。是的,Nostos,在希腊语即回家的意思。

@ National Museum of Singapore Gallery 10

我很期待荷兰Close-Act Theatre的表演项目 。1991年成立,汇集乐手、舞者、演员等,每场演出的观众人数可达上万人。

关键词是纯真与范特希,艺术总监Hesther Melief说某次梦见了一个大圆球,开始了GLOBE的创作。

巨大球体里表演,朦胧烟云,疑幻疑真,结合影像投影、马戏团特技与歌唱表演,你未必听懂他唱什么却能感受当中浓烈情感。

用小孩视角看魔鬼般真实世界。

是啊,现在这个时代,有很多政治家正霸道地企图控制监管我们。关于梦想关于保持纯真,要继续飞翔继续做梦,追求自由,并为自由而抗争,无论你身在何处。

感谢,提醒。

@Cathay Green

是会行走的艺术。

很魔幻,我想起了《爱丽丝梦游仙境》。

灵感来自达利(Salvadore Dali)的《Persistence of Memory/记忆的坚持》,澳洲La Galerie Mobile表演者,穿戴着悉尼艺术家Andrea Davies设计的时钟礼服与咕咕钟帽,带着童谣里的老鼠,闯入格格不入的小岛国大城市。

时间在你面前不断游移,不会停下也不能停下。你穿梭其中,留下一张照片,除了珍惜又能如何……

@SMU, National Museum of Singapore, Cathay Green, Armenian Street

本地艺术团体Starlight Alchemy 用了7小时建造完成,说时轻描淡写,但从由零开始构想到终于完成,不可能是一朝一夕的。从生活中找到灵感,练舞时的镜子,就是他们的概念泉源。

草地上摆着巨型球体,大家都说它,白昼与黑夜有着相不同面貌。拱形空间,是生命之花。三角形凸面镜映照出参观者随着移动变化的身影,千变万化无穷无止尽。

人与装置艺术,就此融为一体。

@Stamford Green

最理想是两个人同一时间在作品前来回走。走过时,你的身影会被捕捉,然后转换成其他影像。

新加坡团队名为Untitled Project,作了很多关于60年代的新加坡城市风貌的资料搜集,运用现今的科技怀昔抚今,重现苦力、老虎、娘惹瓦片等时代象征,并与对未来的想象交错呈现。

梦想城市之窗,你眼中的风景是什么……

@SMU School of Information Systems

去年参与SNF的经验,让新加坡LiteWerkz团队有领悟。

参观者,是最重要的,来的人不过都是为了带走不同的记忆。

于是和和品牌3M合作,用了近5个月筹备,创造了10个七彩棱镜圆形空间。和友人一同参观的话,可以试试走进不同球体,作品会神奇地同步协调成相同颜色。

记忆可以是一起创造的。

@ National Museum of Singapore

一定会大受欢迎。因为是非常instagrammable。这个时代,视觉为王。

长15公尺,曲曲折折,6000点点灯光点缀,象征对10年SNF的反思。但人多,或许感觉不会太美好。没关系,照片也是再创造,制造假象并不难。

@ National Design Centre

光,也有声音,也有生命。

3分钟日光灯秀,90秒间隔。这或许是日光灯管在被LED灯全面取代之前,留下的最后声音。艺术团队说,单纯想赋予即将被时代淘汰的事物,它们的第二人生。

高潮是装置展场在25、26日晚上9时至10时,迎来的日本声音艺术家伊东笃宏现场表演。早在1988年,笃宏先生已开发出灯管创作模式,用日光灯管透过控制电压、放大灯泡电流的声音,创造出结合声、光、动态的演出。

是日光灯管的最后奋战。世上,没有东西是零价值的。

站在装置艺术作品前,我感觉一丝悲壮,与寂寥。

@ Waterloo Centre

在声色犬马的夜间场所围绕的环境,有座像pop-up店的方形小屋,确实会吸引路人驻足。运用绚丽的色彩绘图,制造万花筒动态。禅,是主题,和周遭嘈杂环境恰成反差。

问创作团队是不是Stanley Kubrick粉丝,因为宣传文案上形容概念和Stanley Kubrick的《A Space Odyssey》相关,他们尴尬地摇头,说:“这是策展人的解读。”我喜欢,他们的坦率。我从来相信作品如其人,入内只见四周折射出自己的模样,让人无所遁形必须面对自我。

喜欢禅坐自省,他们说快节奏的这个年代,大家都忘记活在当下了,作品旨在引导我们稍作停留,寻找快乐与平静。

嗯,尽量吧,平静大抵是现在世间最不可得的东西。

@ CHIJMES

“……才不要跟Vivid Sydney比,根本不能相提并论!”场内无意间听到某身份应该是媒体的男人说。

我们可能都习惯对任何事物品头论足,潜意识可能是为了满足自己的优越感。人到异乡就爱批评他国不如新加坡,在新加坡却又觉得别人的好很多。

我确实也对Vivid Sydney很惊艳。每年5月底,约23天的活动,除了Vivid Light灯光秀还有Vivid Music、Vivid Ideas,一整座城市灯光璀璨,同一时间举办摄影展、音乐会与创意讲座,文创活动顾及全方位,非常有意思。我只去了一次,却一直念念不忘。

SNF,规模相对小很多,两周活动时间,我也觉得太短太可惜。

10年了,该是变革时候。

或拓展或整合,想想吧。

Published:24/08/2017